『フランダースの犬』は、日本では「悲しすぎる物語」「救いのない結末」として長年語られてきました。貧しい少年ネロと忠犬パトラッシュが、努力しても報われず、寒さの中で静かに命を落とす──そうしたイメージが強く刷り込まれています。しかし、この物語を原作の文脈、そして美術史的背景まで含めて読み直すと、結末の印象は大きく変わります。

物語の最終局面でネロが見たのは、単なる「きれいな絵」ではありません。そこに描かれていたのは、フランダース地方を代表する画家 ピーテル・パウル・ルーベンス の宗教画でした。作者ウィーダは、なぜ無数に存在する画家の中から、あえてルーベンスの名を明示したのか。この選択には、ネロの人生を否定で終わらせないための、明確な意図があります。

本記事では、「ルーベンス」と「フランダースの犬」の関係を、①物語構造、②画家ルーベンスの思想、③宗教画が持つ象徴性という3つの軸から解説し、あのラストが“悲劇”ではなく“救済”として成立している理由を論理的に明らかにします。

『フランダースの犬』終盤に登場する「ルーベンスの絵」とは何か

物語の終盤、ネロとパトラッシュは極寒の夜、力尽きるようにして教会へと入り込みます。そこでネロが見上げるのが「ルーベンスの描いた絵」です。この描写は非常に短く、淡々としていますが、物語全体の意味を決定づける重要な場面です。

ネロは生前、何度もルーベンスの絵を見たいと願っていました。しかし、彼は貧しく、入場料を払うことができず、憧れの絵の前に立つことは叶いませんでした。つまりルーベンスの絵は、ネロにとって「努力や才能があっても届かない世界」の象徴でした。画家としての夢、認められる人生、文化や芸術に触れる権利──それらすべてが、彼から遠ざけられていたのです。

重要なのは、ネロがその絵を「成功の報酬」として見るのではなく、「何も得られなかった人生の最後」に見るという構図です。これは、「努力すれば報われる」という近代的成功物語を、あえて否定する配置だと言えます。作者は、ネロが生きている間に評価されることよりも、人生そのものが否定されないことを描こうとしています。

| 要素 | 象徴する意味 |

|---|---|

| 教会という場所 | 神・救済・魂の行き先 |

| ルーベンスの絵 | 永続する価値・理想 |

| 死の直前 | 現世からの解放 |

この瞬間、ネロは社会的には敗者のままですが、精神的には到達点に立っています。だからこそ、この場面は「絶望」ではなく「完結」として描かれているのです。

ルーベンスとはどんな画家か(フランダースとの関係)

Antwerp, Antwerp, Belgium, Europe

ルーベンスは17世紀フランドル地方を代表するバロック画家であり、ヨーロッパ美術史において極めて重要な存在です。彼は宮廷画家であると同時に外交官としても活動し、当時の知識人ネットワークの中心にいました。そのため、ルーベンスの作品は単なる宗教画ではなく、政治・思想・信仰が複雑に交差する表現でもあります。

彼の絵画の最大の特徴は、理想化された清らかさではなく、人間の肉体性と苦悩を肯定的に描く点です。ルーベンスの宗教画に登場する人物たちは、汗をかき、重みに耐え、痛みに顔を歪めています。そこには「弱さを排除する信仰」ではなく、「弱さを抱えたまま救われる人間像」があります。

また、ルーベンスはフランダース地方にとって特別な存在でした。アントワープの街に工房を構え、その作品は都市の誇りであり、文化的アイデンティティの象徴でもありました。つまり、ネロが憧れたルーベンスとは、単なる画家ではなく、「フランダースという社会が認める価値の頂点」だったのです。

ネロがその絵を見るということは、自分が排除されてきた世界の核心に、最後の瞬間だけ迎え入れられることを意味します。それは成功ではありませんが、完全な拒絶でもありません。この中間的な位置こそが、物語の救済性を成立させています。

ネロが見た絵はどの作品か?有力とされる2つの説

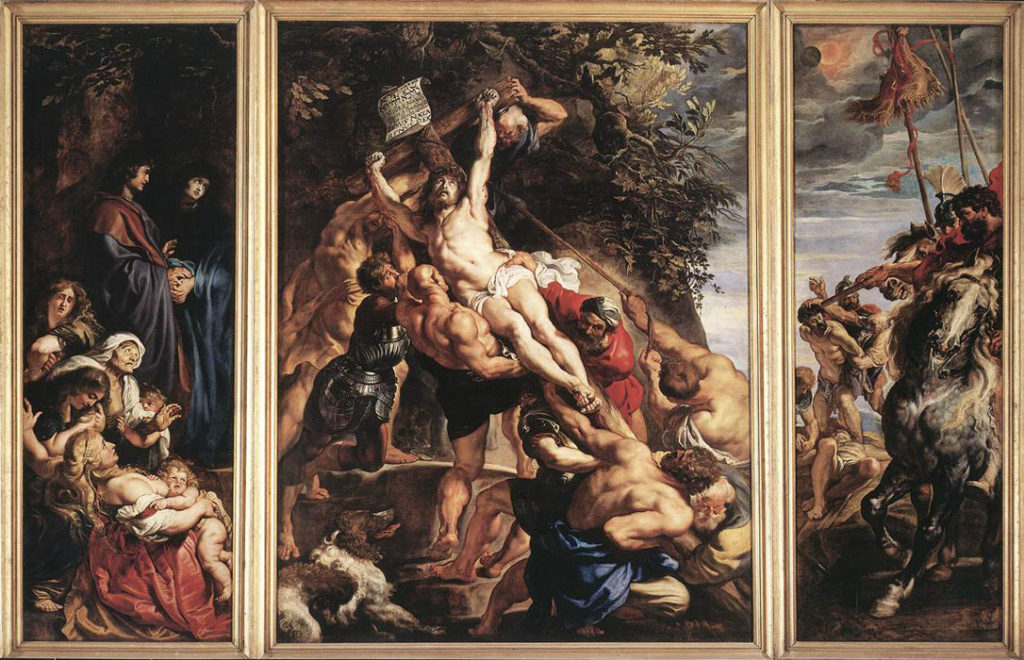

ネロが見た「ルーベンスの絵」が具体的にどの作品なのかについては、明確に特定されていません。研究や解説で有力視されているのは、アントワープの聖母大聖堂にある《キリストの昇架》と《キリストの降架》の2作品です。

| 作品名 | 主題 | 象徴性 |

|---|---|---|

| キリストの昇架 | 苦難の始まり | 運命を背負う覚悟 |

| キリストの降架 | 死と受容 | 苦しみの終焉 |

どちらの作品も共通して描いているのは、「理不尽な苦しみの中にある人間」です。キリストは自らの意志で犠牲を受け入れますが、その姿は決して美化されていません。重さ、痛み、限界が克明に描かれています。

重要なのは、作者がどちらか一方に特定できないよう意図的に描写している点です。これは、「特定の宗教教義」を語るためではなく、ルーベンスが一貫して描いた世界観そのものを象徴として使うためだと考えられます。ネロが見たのは一枚の絵ではなく、「苦しみが無意味ではない」という視線そのものなのです。

なぜルーベンスの宗教画が“救い”の象徴になるのか

ネロの人生は、現代的な価値観で見れば「失敗の連続」です。努力は報われず、才能は評価されず、社会的にも経済的にも救われませんでした。しかし、ルーベンスの宗教画が示すのは、「成功=価値」という図式とはまったく異なる思想です。

ルーベンスが描いた人間は、苦しみの最中にあります。それでも、その存在は否定されません。むしろ、苦しみを引き受けた姿そのものが、尊厳として描かれます。これは、「結果ではなく在り方」を肯定する視点です。

ネロは社会から見放されましたが、彼の誠実さや努力が無意味だったわけではありません。ルーベンスの絵は、それを言葉ではなく視覚で示します。だからこそ、ネロは静かに眠ることができたのです。救いとは、状況が好転することではなく、存在が否定されないことなのだと、物語は語っています。

日本で語られる『フランダースの犬』とのズレ

本では長らく、『フランダースの犬』は「かわいそうで悲しい物語」として受容されてきました。これは、アニメ化や児童文学としての紹介を通じて、感情的側面が強調されてきた結果です。

しかし、西洋的・宗教的文脈では、この物語は「魂の完成」を描いた作品として読まれることが多いです。

| 視点 | 解釈 |

|---|---|

| 日本的受容 | 理不尽な悲劇 |

| 原作・宗教的文脈 | 救済の物語 |

ルーベンスという存在を理解すると、このズレは明確になります。彼の宗教画は、「勝者のための芸術」ではなく、「苦しむ者のための芸術」だからです。

まとめ|ルーベンスがいたから、この物語は否定で終わらない

ネロが最後に見たのは、成功でも名声でもありません。

それは、「自分の人生が無意味ではなかった」という静かな証明でした。

ルーベンスは、その証明を与えるために物語に存在しています。

だからこそ、『フランダースの犬』は、単なる悲劇では終わらず、今なお読み継がれているのです。

参考・引用URL

-

note(個人考察記事)

フランダースの犬とルーベンスの絵画解釈

https://note.com/jusho/n/ne1d8f5810432 -

Vienna Guide(美術・現地解説サイト)

Rubens and Nero – フランダースの犬と実在作品の関係

https://vienna-guide.org/rubensandnero/ -

Acrylicrab(美術史解説サイト)

Peter Paul Rubens|生涯と代表作

https://acrylicrab.com/peter-paul-rubens -

いろはにアート(日本語美術解説メディア)

ルーベンスとは?作品と特徴の整理

https://irohani.art/study/10063/